第3回目 11月の活動 自治体向けソフトウェアの開発

本格的な冬が近づき、もう17時には外は真っ暗です。

ハロウィンが終わってからは、街は一気にクリスマスムードになりました。気が早いな〜と思いつつ、イルミネーションを見て楽しんでいます。

大学のワークショップでお隣のベルギーを訪れた時も、もうクリスマスツリーが光っていました。どうやら終わりも長いようで、特にカトリック色が強い地域では、2月頃までクリスマスの飾りをつけているようです。

(画像1. ベルギー、ブリュッセルにて)

"自転車の街" Groningenの成立過程

この街に来てからというもの、外出する日は毎日自転車に乗っています。それは自分だけでなく、ほとんど全ての学生が自転車を購入し、毎日使っています。Groningen(フローニンゲン)という街は世界でも有数の自転車の街として知られており、その名に恥じることなく自転車でどこへでもスイスイ移動できます。

日本で暮らしていたときは、あまり自転車を使っていませんでした。坂も多いし、道も狭い。また車道を走ることが義務付けられてからは、自動車に煽られてヒヤヒヤすることも多かったからです。

それに比べて、オランダは平地で土地もいっぱいあります。良いなぁ、だから自転車の街が作れたんだろうなあとぼんやり考えていました。

しかし、歴史を遡ると、この考えが誤っていることが分かりました。以下の写真は、1968年のフローニンゲンの中心部です。

(画像.2 Information Office of the Municipality of Groningen, Groningen Archives, 1968-04-08)

この時点では、車が主要な交通手段であることがわかります。

しかし現在、この場所には車は全く停まっていません。両サイドには自転車がずらっと並んでいます。それもそのはずで、現在では街の中心部に車で入ることが出来ない極端な設計になっています。

(画像.3 現在のフローニンゲンの中心部)

自動車の街から、自転車の街への転換は多大な労力が必要で、自然発生的には起こり得ません。

この転換の背景を紐解くと、以下の3つの要因が明らかになりました。

1. 1973年のオイルショックを受け、オランダ中央政府で「公平な分配、環境問題」を重視する左派政権が樹立。

2. オランダ国内で「Stop de Kindermoord」(子供殺しをやめろ)というスローガンのもと、自動車反対の市民運動が激化。

この背景には、急速な車の普及に伴う、子供の交通事故の増加がありました。発端は、1972年のあるジャーナリストの記事でした。この結果オランダの中央政府が自転車インフラへの投資を大幅に増加させることになります。

3. 1972年にフローニンゲンで、オランダの大都市の中で初めて完全左派主導の政権が樹立。

さらに当時24歳の社会学者が副市長となり、自転車の街への転換を提唱しました。

つまり、世界的な潮流と、オランダ全体での潮流と、フローニンゲンでの潮流が上手く重なり合ったからこそ、この急進的な街づくりは可能だったことがわかります。

また別の見方をすれば、資金面では中央政府がバックアップを行い、思想面ではフローニンゲンの政治家が活躍したとも言えます。実際、フローニンゲン市での自転車インフラへの投資総額900万ギルダー(1975年〜1980年)の内、800万ギルダーが国からの補助金によるものでした。(ギルダー:昔の通貨)

参考文献:

Tsubohara, S. (2007). The effect and modification of the Traffic Circulation Plan (VCP) - traffic planning in Groningen in the 1980s (Research Report No. 317). University of Groningen.

Tsubohara, S. (2007). A traffic plan to make residential areas car-limited: Traffic planning in Groningen in the 1980s. Urban and Regional Studies Institute, University of Groningen.

Dekker, H.-J. (2022). Cycling pathways: The politics and governance of Dutch cycling infrastructure, 1920–2020. Amsterdam University Press

Bruntlett, M., & Bruntlett, C. (2018). Building the cycling city: The Dutch blueprint for urban vitality. Island Press

自治体へのインタビューの段取り

以前、政府調達については別の自治体関係者から話を聞けました。

自転車の街づくりの歴史も面白いですが、現在の取り組みも気になります。

しかし、フローニンゲンの自治体とは何のコネクションもないため、どうしたものかと頭を悩ませていました。

得策も思い浮かばず、ダメもとでwebサイトのフォームから、自分の履歴書を添付してインタビューをお願いしてみました。

すると、担当の方のご厚意で快諾の返事をいただきました!

その方は、市民からの交通に関する報告の対応を主に行なっているとのことです。その業務では、AIシステムを活用しているとのことで、交通問題への対応だけでなく、民間との最先端の取り組みについても話が聞けそうです。

インタビューは、12月の半ばに実施する予定です。これは良い機会だと思い、前倒しでソフトウェアの開発(後述)を進めることにしました。

自治体向けソフトウェアの開発

この留学の目的の1つに、ソフトウェアの開発があります。

具体的には、以下の3つのソフトウェアの開発を進めています。

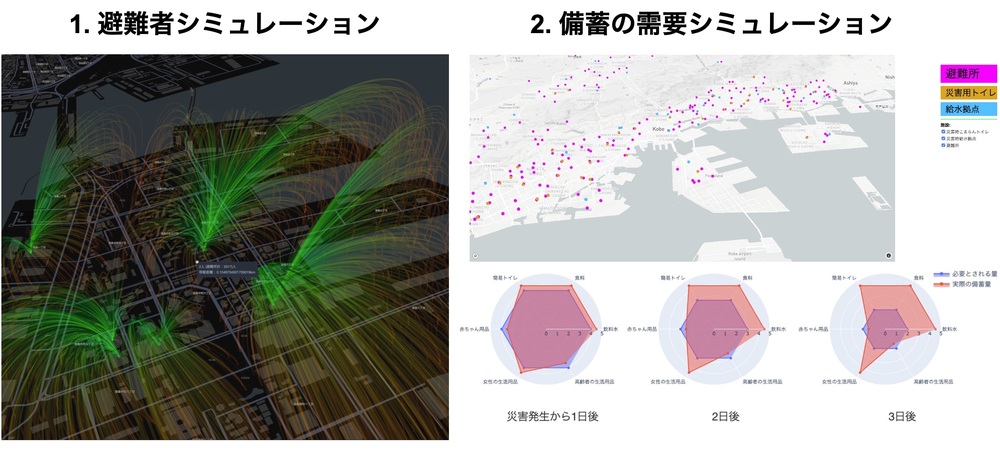

- 災害用備蓄の推進のための防災シミュレーション

これは、数年前から開発しているソフトウェアです。左のソフトでは、災害時に各避難所に何人避難者が来るかを予測しています。緑色の線が避難世帯を表しており、 この予測結果から、各避難所での備蓄の不足量も明らかになります。右のソフトでは、1 つ目の避難者シミュレーションの結果に加えて、各自治体の防災水準、家族や従業員のデータを用いて、各世帯/企業ごとに最適な備蓄の種類と量を提案しています。

オランダでは、日本と異なり地震はほとんど発生しませんが、深刻な問題の一つに洪水があります。同じ枠組みで解決できる課題がないか、データと共に探している段階です。また、製品化のためのシステム開発を進めています。

(画像4. 避難者シミュレーション + 備蓄の需要シミュレーション) - 防災関連の補助金データを自動で収集〜構造化までを行うソフトウェア

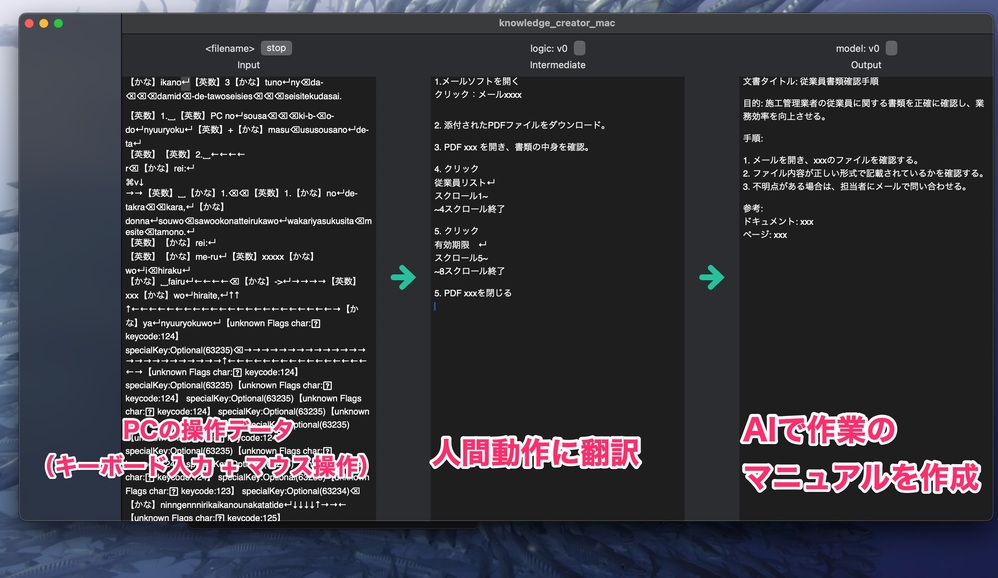

これは、各自治体がバラバラな形式で公開している補助金データを統一化して、企業の負担を減らすためのものです。 - PCの操作データから、あらゆる作業マニュアルを自動作成するソフトウェア

これは今回、新たに開発を始めたものです。

とりあえずPCの操作データを自動入力し、それを表示するところまでを作ってみました。

(画像.5 自動マニュアル作成ソフト)

来月のインタビューに向けて、ソフトウェアを披露できるように開発を進めつつ、オランダの自治体の制度などを事前にリサーチしておこうと思います。また、次回は忘れずに写真を撮らせてもらおうと思います。