留学レポート

インド・コルカタの Institute for Indian Mother & Child (IIMC)というNGOでボランティアを行いました。

IIMCでは毎月ボランティアを募集しており、世界各国から集まったボランティアは衣食住を共にします。私の月は日本人6名のほか、ドイツ、イタリア、スペイン、デンマーク、ルクセンブルクから計15名が参加していました。

メインの活動内容として、コルカタ各地にあるIIMCの診察所で医療ボランティアを行いました。また、インドの医療問題についての多角的な理解を深めるため、健康の基盤でもある「教育」や「貧困」について取り扱っているプログラムにも参加しました。また、IIMCのボランティアが休みだった日にはニルマル・ヒルダイ(死を待つ人の家)という別の慈善団体でのボランティアも行いました。

〈医療ボランティア〉

曜日毎に決められた診察所を訪れ、そこで医療スタッフの指導を受けながら患者への手当てや検査を行います。私たちが担当したのは、血圧・血糖値測定や創傷手当、鎮痛薬の投与などの基本的な医療行為でした。その他にも各診療科の医師の診察の様子の見学を行いました。

元々この地域では、9割の病人が病院を訪れない、と言われるほど住民への医療ケアが行き届いていませんでした。これには、近くに病院がない、病院にかかるお金がない、自分自身の体の異常に気付けない、などの様々な理由があります。IIMCはこの状況を改善すべく、コルカタ各地に10ルピー(約20円)でプライマリ医療ケアを受けることができる診察所を建てました。

診察所を訪れる患者の疾患はcommon diseaseが多く、その中でも特に皮膚の細菌・真菌感染症の患者が多かったです。これらの病気の多くは、高温多湿な環境や衛生状態の悪さから来るものであったため、診療所での手当てが根本的な問題の解決になっていないことを実感することも多く、歯痒さを感じました。

写真:診察所にて。皮膚感染症患者の患部を消毒している様子。

〈IIMCの他のプロジェクト〉

IIMCは、貧困ライン以下で生活する人々の状況を改善することを目指す理念を掲げています。

この目標を達成するため、医療だけでなく、教育、経済、社会文化の面からもプロジェクトを展開しています。その一環として、学校や孤児院の設立、女性のエンパワーメントを目指すプログラムなど、様々な活動を行っています。

この組織の素晴らしい点の一つは、海外ボランティアだけでなく、地元のボランティアも800人以上が参加しているという点です。多くの人々が良いことをしたいという思いで集まっていることに感動しました。また、このような心を持った人々がいつでも参加できる、オープンな組織体制が整えられていることも魅力的だと感じました。そしてこうした活動を、組織の強固さやマネジメント力が支えているということに触れることができたことは、貴重な学びでした。

写真:IIMCの小学校の子どもたちと折り紙で交流。折り紙を教えてくれたお礼に、とインドのダンスを披露してくれました。

〈コルカタでの生活〉

コルカタの街中には非常に混沌とした光景が広がっていました。車のクラクション音や大気汚染、道に積まれたゴミの多さとそこから来る異臭、そこら中に寝ている野犬、など五感に訴えかける刺激が多かったです。初めの方は毎日疲弊しきっていましたが、段々とその環境に慣れていきました。しかし、その慣れと同時に「街全体の綺麗さを保てていないのに、住民たちが自分の健康を守れるはずがないだろう」と複雑な気持ちにも襲われました。

混沌とした街中とは対照的に、日常生活は非常にシンプルで、時間がゆっくりと進んでいました。日本と比べると不便なことは多いですが、不思議なことに生活の中で物足りなさを感じることはありませんでした。

写真:コルカタの街を上から眺めた時の写真。黄色と緑色の乗り物はトゥクトゥク(オート)という三輪タクシーで、私たちも毎日トゥクトゥクに乗って診察所に向かっていました。乗車時は振り落とされぬよう、必死にしがみついていました。

〈海外ボランティアとの関わり〉

世界各国から集まったボランティアメンバーは、それぞれが慣れない生活を送る中でも互いを思いやり、支え合うことができる素晴らしい人たちでした。決して干渉はしすぎず、でも互いの文化や考えを尊重できる空気感が心地良かったです。また、何か決め事をする際には、全員が参加し、自分の希望をはっきりと表明することで、建設的な議論が行われました。初めはそのような姿勢を威圧的に感じることもありましたが、実際には協力的な意見交換が行われているのだと理解することができました。また、彼らにとって日本特有の概念や習慣、日本人の宗教観などは新鮮だったようで、興味を持ってくれました。ですが、これらを言葉で説明することは難しく、日本人としても自国の文化を十分に理解していないことに気づきました。

写真:毎月行われる、IIMCのジュニアサッカーチームとボランティアチームの親善試合。引き分けまで持ちこめたのは数ヶ月ぶりの快挙だったみたいで、みんな大喜びでした。

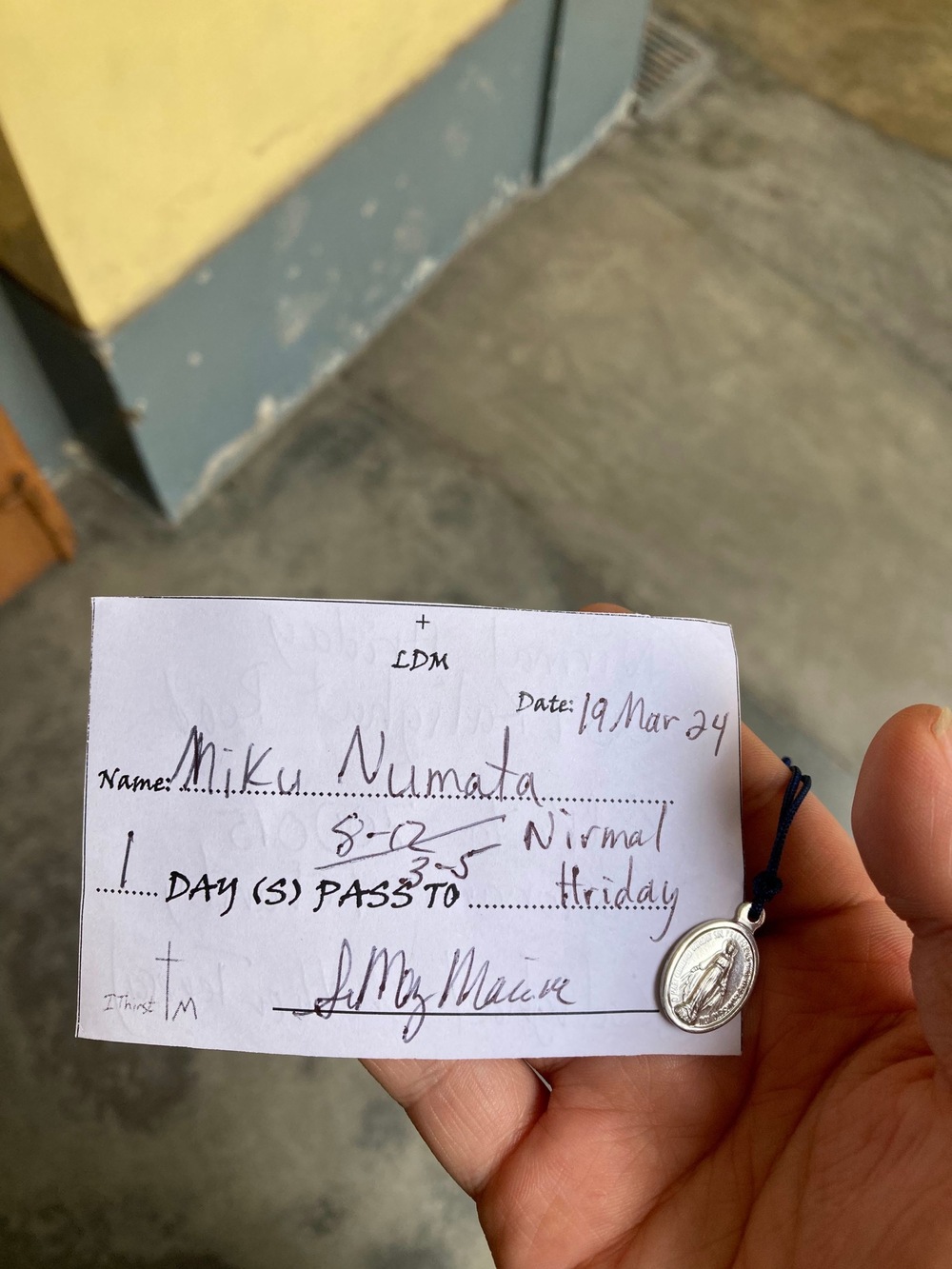

〈ニルマル・ヒルダイでのボランティア〉

ニルマル・ヒルダイは、マザーテレサが設立した施設で、身寄りのない病気や終末期にある人々を受け入れる場所です。訪れる前は、「死を待つ人の家」という別名からも悲壮な雰囲気を予想していましたが、実際には和やかな老人ホームのような雰囲気でした。この雰囲気はボランティアの方々の明るさがつくり出していたもので、私も彼らの姿を見習いました。主な活動として、入所者の身の回りのお世話を行いました。入所者とコミュニケーションをとるだけでなく、洗濯やマッサージ、爪切り、マニキュアなどを行いました。ただ、ほとんどの入所者はベンガル語しか話せず、中には精神障害の方もいたため、コミュニケーションに苦労しました。それでも、拙いベンガル語で相手の目を見て真摯に接しようと努めました。時には入所者の期待と異なる行動をしてしまい、怒られることもありましたが、その経験は私にとって貴重なものでした。言語も通じない、目の前の人が何を望んでいるのかをここまで必死になって考えたのは、初めての経験でした。

写真:1dayパスとネックレスをボランティア先でいただきました。今でも大切に持ち歩いています。

発展途上国での医療には深刻な貧困問題が横たわり、その解決には強い信念、地道な努力、周りの人を巻き込める強いリーダーシップが必要であると感じました。医療活動は想像以上に厳しいものであり、自分の夢を実現するためには、地に足をつけて着実に前進していくことが不可欠だと思い知らされました。そして、「どこでやるか」が大事なのではなく、自分のできる範囲で心を込めて行動することが大切であると気づかされました。今後は、その「できる範囲」というのを広げ、深め、愛情を込めて関われる対象を増やしていけるよう行動したいと思います。

今回の留学で非常に貴重な経験を積ませていただきました。留学にあたってご支援いただいた全ての方々に感謝いたします。

最後に、私がこの留学を通じて最も心に残った言葉を記します。

We cannot do great things. But we can do small things with great love.